Композитор Свиридов «О главном для меня»

Слушала цикл «Метель» Свиридова и вдруг наткнулась в интернете на размышления Георгия Васильевича о жизни и искусстве. Его слова удивительно точны, ложатся на душу. Захотелось поделиться мыслями этого человека, великого русского композитора. У него есть книга мемуаров — «Музыка как судьба». Появилось желание познакомиться с этой книгой.

Не так давно один друг моего сына изобрел забавный тест, в основе которого свиридовская «Тройка». Конечно, ничего научного, чистое баловство, но я этот домашний тест прошла успешно. Горжусь. Суть в том, что если при прослушивании «Тройки» (из цикла «Метель») ваша душа вибрирует всеми своими фибрами (высший балл — это когда по телу побежали мурашки), то вы обладатель русской души!!! … Забавно:) Но главное в другом — очень импонирует тот факт, что моя молодежь в залежах современной музыки не потеряла Свиридова. Слава Богу! Маленький кратец в эту тему:

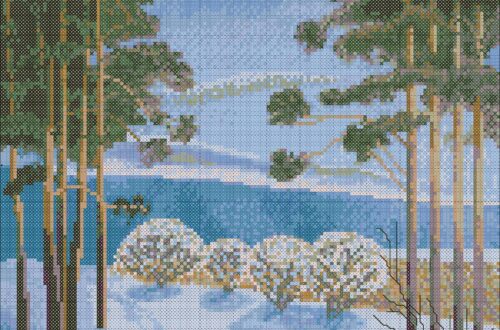

Свиридов. Метель.

Мчится русская тройка.

Трепещет душа.

Если нижеприведенные цитаты Г.В.Свиридова выбраны из целостного текста с какими-либо нарушениями, заранее извиняюсь. Нашла этот материал в интернете. Сама же никаких смысловых ошибок не заметила. Возможно, я еще буду дополнять этот пост другими его цитатами.

«Для меня Россия — страна простора, страна песни, страна печали, страна минора, страна Христа.» Г.В.Свиридов О главном для меня

«Художник призван служить, по мере своих сил, раскрытию Истины мира. В синтезе Музыки и Слова может быть заключена эта Истина.»

«Музыка — искусство бессознательного. Я отрицаю за Музыкой Мысль, тем более какую-либо философию. То, что в музыкальных кругах называется философией, есть не более чем Рационализм и диктуемая им условность (способ) движения музыкальной материи. Этот Рационализм и почитается в малом круге людей философией. На своих волнах (бессознательного) она несет Слово и раскрывает сокровенный, тайный смысл этого Слова. Слово же несет в себе Мысль о Мире (ибо оно предназначено для выражения Мысли).»

Декабрь 1977 г.

* * *

1) Народное — которое способно восприниматься нацией целиком и само адресовано нации как целому.

2) Сословное искусство — адресуемое наднациональной элите, своего рода «сливкам общества» или, как их называл А. Блок, «подонкам общества».

* * *

Моцарт и Сальери

Любопытно, что Пушкин сделал трактирного скрипача слепым. Это — тонкая деталь! Он играет не по нотам, а по слуху. Музыку Моцарта он берет, что называется, из «воздуха» — который как бы пронизан, пропитан ею. Если сказать просто: дар мелодии — вот тот божественный дар, которым наделен Моцарт и который отсутствует у «жрецов» искусства вроде Сальери, владеющих тайнами и ухищрениями мастерства, умением, формой, контрапунктом, фугой, оркестром и т.д., но лишенных дара вдохновенного мелодизма, который дается свыше, от природы, от рождения. У Твардовского… о словах: «Им не сойти с бумаги!» Ноты Моцарта именно сошли с бумаги — они парят в пространстве, их слышит слепой скрипач. О зависти Сальери к Моцарту, в чем ее причина. Чаще всего говорят, что в профессиональной зависти меньшего таланта к более крупному. Это не совсем верно. Дело совсем в ином. Не завидует же Сальери Гайдну, великому композитору, величие которого он сознает, напротив, упивается «дивным восторгом», слушая его музыку и наслаждается ею, как гурман, как избранный (вот в чем дело!), не деля своего восторга с толпой низких слушателей. Не завидует же он великому Глюку, новатору, направившему музыку по новому, дотоле неизвестному пути, <так что> и Сальери бросает свою дорогу и идет за ним, смело, убежденно и без колебаний. Не завидует он и грандиозному успеху Пуччини, кумиру Парижа. Народность Моцарта — вот с чем он не может смириться. Народность Моцарта — вот что вызывает его негодование и злобу. Музыка для избранных, ставшая и музыкой народной. Вот что вызывает гнев и преступление Сальери. Чужой — народу, среди которого он живет, безнациональный гений, становящийся злодеем, для того чтобы утверждать себя — силой, устраняя связующее звено между искусством и коренным народом. Стремление утвердить себя (свое творчество) силой, не останавливаясь перед злодейством, — это мы видим на каждом шагу, и особенно много этого в наши дни, когда художественное творчество стало важной частью общественного сознания. Борьба с Моцартом — это борьба с национальным гением.

<1980 г.

* * *

Спасение искусства заключено в вере в чудо воскресения, т.е. в идее, лежащей вне самой музыки, ибо новая музыка мертва не только сама по себе, мертва идея, ее рождающая.

* * *

Движение в театре: ревизия русской литературы, приспособление ее для других целей, чем она была предназначена ее авторами. Все смешалось, любой из деятелей современной режиссуры почитает себя вправе делать что угодно с творениями классиков, которые когда-то почитались великими, неприкосновенными. Боже, сколько издевательств претерпела царская цензура за свое вмешательство в литературу, а это вмешательство совершенно ничтожно рядом с тем, что творят современные деятели театра с попустительства государства и при отсутствии всякой критики!

<1980 г.

* * *

М.А. Булгаков, Нестеров и Корин — три великих русских художника — ощутили, в чем подлинный пафос современных им событий, минуя национальные, сословно-социальные проблемы и всякие иные, они увидели самую суть, корень вещей, духовный смысл происходящего, определяющий все строение новой жизни, строение общества.

Дьявольское овладело людьми настолько, что сам дьявол удивлен этому и благодарит людей за исповедование веры в него. Воланд не примитивный носитель, совершитель зла, он делает так, что люди сами начинают творить зло.

* * *

Композиторы РАПМА, организации типа «Массолит». Была такая серия «Музыка — массам», где предприимчивые дельцы обрабатывали «для масс» (слово «народ» тогда вообще не существовало, ибо считалось, что народа нет и есть только классы) популярные произведения — творения немногих великих музыкантов, не состоявших в черном списке, «Турецкий марш» Моцарта (Rondo alla turca — часть из сонаты Моцарта), «Похоронный марш» Бетховена из его сонаты As-dur и др., беспощадно коверкая, уродуя музыку так, что иногда ее и узнать-то было нельзя. Во дворе Московской консерватории горел костер, в котором сжигались ноты классиков. Это было за 2-3 года до костров Геббельса. Самодеятельным хорам было нечего почти петь. Хоркружками пелись только песни типа «Славное море…» и т.д. Новая музыка, создаваемая представителями РАПМА, как правило, была примитивно-слабой, малохудожественной. Главные же пласты хоровой музыки, накопленные за века существования русской хоровой культуры, исчезли из жизни, казалось — навсегда.

* * *

Рахманинов-композитор творил в атмосфере жестокой, беспощадной борьбы со всем тем, что составляло сущность его творчества. Эта борьба, открыто прокламировавшая тогда: «Сбросить Толстого, Достоевского, Пушкина и др. с парохода современности», — касалась и самого Рахманинова. Например, у Маяковского в какой-то статье — слова: «бежал от невыносимой мелодизированной скуки» (с концерта Рахманинова). Да эта борьба и вынудила его покинуть Родину. Не только резкостями и критическими нападками боролась художественная среда с музыкой Рахманинова, но и замалчиванием, демонстративным невниманием и т.д. Все это продолжалось и после Революции, а в 1931 г. его музыка была вообще запрещена. Один из <…> критиков озаглавил статью о нем «Фашизм в поповской рясе». Путь Рахманинова-композитора не был столь безоблачным, усеянным только розами. Быть в России ХХ века русским художником, в том глубоком смысле, в каком им был Рахманинов, — это тяжелая судьба. Рахманинов в эпоху крайней переусложненности, увлечения всякой звуковой «экзотикой» имел смелость быть простым в том смысле, в каком было простым творчество Пушкина, Глинки, Л.Толстого, П.Чайковского, А.Чехова.

Простота — изначальное свойство русского искусства, коренящееся в духовном строе нации, в ее идеалах.

<Начало 1980-х гг.

* * *

«Красный дьявол»

Первый сатирический журнал, который издавался в России после установления Советской власти, начал выходить в 1918 году. Он назывался «Красный дьявол».

Очень красноречивое название.

21 ноября 1981 г.

* * *

Слушаю радио — прохожу по шкале — на всех языках — мир поет! Наше время — время песни, эпоха песенного искусства, причем далеко не всегда пошлого и безвкусного, нет, именно сейчас, теперь, в последние годы, песня стала намного лучше, чище, лиричней, благородней (чего раньше совсем не было почти!), нежнее, разнообразней. Лишь наша советская песня удручает своим однообразием, своей унылой, затасканной пошлостью. Ничего свежего, ничего своего. Вот беда! Есть однако — Паулс!

8 ноября 1985 г.

* * *

Нота — совершенно упала в цене. Современные сочинения наполнены поистине мириадами нот, неисчислимым количеством звуков. Композитор наших дней пытается воздействовать на слушателя, обрушивая на него тонны мертвой музыкальной материи (да — тонны, ибо она имеет вес!), замысловато-математически организованной. Желание пришибить, прибить слушающего, дезорганизовать его душу и сознание, воздействовать на нервное, на низменное в человеческом существе. Отсюда же эротизм, венский, конца XIX — начала XX века (Шницлер, Ведекинд, Фрейд), перешедший в порнографию и развиваемый многочисленными эпигонами.

* * *

О «сложности» и «простоте» в искусстве

За последнее время такое противопоставление часто встречается в разговорах об искусстве, в том числе и о музыке. Безобидное и на первый взгляд как будто естественное, оно между тем совсем не безобидно. В основе его лежит — софизм. Как бы ты ни ответил на вопрос: «Какое искусство вы любите, предпочитаете? Простое или сложное?» — ответ будет далеким от сущности искусства, от его смысла (пусть даже тайного!), от его идеи, предназначения. Такой вопрос обычно задают сторонники так называемого «сложного» искусства, ибо кто же в наши дни сознается в своей «простоте», в любви к простому, бесхитростному, простодушному, «однозначному», несложному. Никто не хочет быть простым, все теперь люди сложные. Прокламируемый интерес к «сложному» заменяет собою интерес к «глубокому». И делается это — сознательно! Глубина, если она действительно есть в произведении, никогда не бывает пустой, на то она и глубина, т.е. тайное, скрытое, зерно, если угодно истина, которая всегда ценна. Между тем «сложное» само по себе не есть ценное. Есть много «сложного», но совершенно пустого, есть и «простота — хуже воровства». Одним словом, ни простота, ни сложность сами по себе не представляют ценности. Однако же говорят «Божественная простота», например о Пушкине. Но я никогда не слыхал, чтобы говорили «Божественная сложность». <…Отчего же не говорят «Божественная сложность»? А вот отчего: «Искусство», т.е. содеянное человеком, в особенности «сложное», несет на себе печать его разума, «измышленности», и чем ни сложнее, тем «измышленнее». «Измышленная простота» не особенно интересна, наоборот, чем сложнее, тем «измышление» интереснее. Простота же ценна тогда, когда она появляется как озарение, откровение, наитие, вдохновение не разумного, а духовного Божественного начала. Только такая, вдохновленная простота, внезапное проникновение в истину, в «тайну» мира — вот это ценно. Сложность есть понятие человеческое, для Божества — мир прост. Вот почему мы говорим «Божественная простота» о творении человека, когда оно просто, когда с него снята поверхностно окружающая его оболочка «сложного», затрудняющего нам видеть истину, зерно, Божественную сущность мира. При созерцании такого искусства человек испытывает чувство облегчения, успокоения души, восторга исходящего от сознания прикосновения к Высшему началу. Никто не хочет быть простым, что понимается как «примитивным». Жизнь теперь сложная (как будто она когда-либо, хоть один день в истории, была простая!). Век сложный, время сложное. Считается, что все в мире усложнилось.

* * *

«Битлз». Ансамбль

Редкое, талантливое искусство.Современные шотландские барды. Легкое, изящное, мелодичное пение без натурализма, без утробного воя, без воплей. Легкая игра, яркая ритмика. Все — с душой, просто, без «оперности», без виртуозничанья. Они использовали богатую ритмику американского джаза, которая не является у них самоценной, а сопровождает мелодичное пение, идущее от традиций шотландской песни, баллады, ничего агрессивного, лирично, проникновенно, народно, если хотите.

Подборка литературы о Георгии Васильевиче Свиридове ВКонтакте

2 комментария

sp0ok

Ну ничего себе. Мне твой пост ещё ни раз придётся перечитать. Для меня слишком мудрёно. Половину не знаю, в силу своей безграмотности. Ты, Ирина мудрая девочка, мне такое пока непостижимо.

IRCa

Спасибо, что пишешь мне комменты, sp0ok. Может ты смотрел старый фильм по повести Пушкина «Метель» режиссера Владимира Басова? Фильм начинается с «Тройки», а еще ты наверняка слышал его знаменитый Романс из цикла «Метель». По поводу мудрой девочки слишком сильно сказано:)